肝硬化是不同慢性肝病導(dǎo)致肝臟彌漫性瘢痕形成過程的終末期�,以肝臟彌漫性纖維化�����、假小葉形成和肝內(nèi)外血管增殖為特征的病理階段�?���;谑澜缧l(wèi)生組織研究�,全球感染乙肝病毒(Hepatitis B Virus, HBV)高達20億����,慢性HBV感染者占2.4億。每年由HBV感染誘發(fā)肝功能衰竭,肝硬化和肝細胞癌死亡人數(shù)達65萬。動物模型是臨床治療與理論研究的重要橋梁�,建立良好的肝硬化動物模型對其診斷及臨床防治而言意義突出����。肝硬化動物模型實驗動物以鼠為主��,造模方式以藥物居多���,但是目前模型制備與驗證存在以下問題����,疾病動物模型主要反映肝硬化的生化指標(biāo)和病理解剖方面的改變�,割裂造模因素和自身臟腑之間相互聯(lián)系的關(guān)系�,與中醫(yī)學(xué)整體觀念不符,疾病模型不能反映肝硬化特定的中醫(yī)證型�����。中醫(yī)證候動物模型構(gòu)建與評價體系不全面���,導(dǎo)致此動物模型規(guī)范化艱巨,進而影響后續(xù)開展相關(guān)中醫(yī)藥實驗研究����。因此,采用數(shù)據(jù)挖掘的方式,從動物種類����、造模方式等多方面分析總結(jié)�����,探索肝硬化動物模型的研究現(xiàn)狀及不足����,能為肝硬化動物模型的規(guī)范應(yīng)用提供參考依據(jù)。通過檢索中國知網(wǎng)��、萬方�����、維普、中國生物醫(yī)學(xué)文獻及PubMed數(shù)據(jù)庫獲取肝硬化動物模型文獻�,歸納實驗動物種類����、造模方法�����、給藥方式��、高頻檢測指標(biāo)等構(gòu)建數(shù)據(jù)庫�����,并進行統(tǒng)計學(xué)分析最終納入符合標(biāo)準(zhǔn)的165篇文獻進行統(tǒng)計�����。

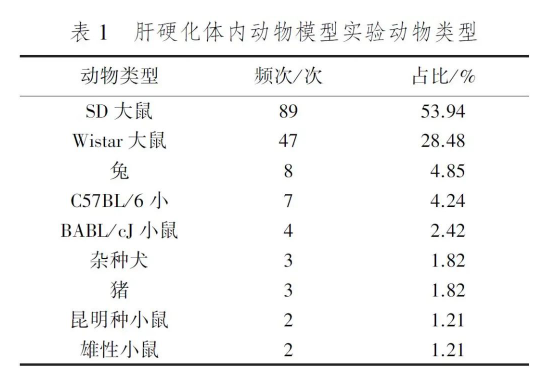

將165篇文獻中34篇文獻中有多個體外動物模型實驗��,總頻數(shù)為221���,共10類動物:

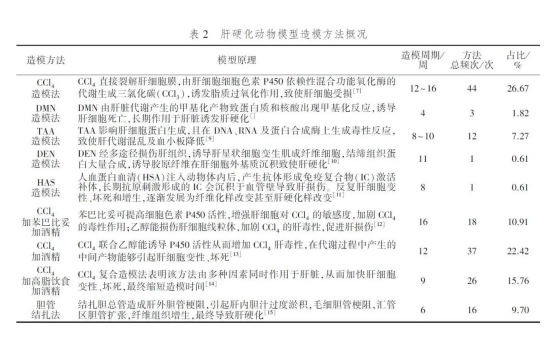

對165篇文獻中的221次實驗進行造模方法統(tǒng)計分類�����,發(fā)現(xiàn)主要以二乙基亞硝胺(DEN)、二甲基亞硝胺(DMN)�����、硫代乙酰胺(TAA)或四氯化碳(CCl4)聯(lián)用的基礎(chǔ)上,加其他限制條件(高脂飲食��、乙醇�、手術(shù)等)制造肝硬化動物模型�。其中無論何種CCl4的應(yīng)用均為激活肝星狀細胞生成細胞外基質(zhì)����,過量的ECM沉積致使肝纖維化甚至肝硬化以此來模擬肝硬化病理表現(xiàn)����,具體造模方法舉例如下表:

建立肝硬化動物模型是為了利用所選品系的物種更好地模仿人類肝硬化的發(fā)病過程與特征��。肝硬化動物模型的造模方法選擇多樣���,在建立動物模型時要綜合考慮造模方式����、方法、動物種類等各種因素。目前�����,大鼠、小鼠����、兔���、犬等動物常用于建立肝硬化模型���。通過對肝硬化造模實驗文獻進行數(shù)據(jù)挖掘可知����,建立肝硬化動物模型選擇多使用Wistar大鼠��、SD大鼠���,因大鼠體型龐大方便操作且藥物敏感度高故實驗中應(yīng)用更多����。

大多實驗文章在動物性別選擇上以雌雄各半為主���。造模方法中CCl4混合液皮下注射和腹腔注射使用較多���;腹腔注射是將CCl4油劑直接注射到胃腸至漿膜層以外���,由腹膜吸收進入門靜脈效率高�。皮下注射多以背部皮下以及后腿內(nèi)側(cè)為常用部位,由微血管吸收�,相較于腹腔注射吸收速率慢���,故注射同樣濃度的CCl4油劑時,腹腔注射組死亡率更高�。因此在肝硬化動物模型制備過程種多選用皮下注射的方式。經(jīng)本文統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)�����,165篇實驗文獻中所測指標(biāo)較多的有如下幾類:

① 表觀指標(biāo):觀察實驗動物毛發(fā)狀況�、體質(zhì)量��、活動狀態(tài)等來判斷模型是否有引起肝硬化的相關(guān)癥狀���,并探討藥物是否對肝硬化有治療作用。

② 蘇木精-伊紅染色(HE)肝組織病理形態(tài)學(xué)觀察:肝細胞表現(xiàn)為不同程度壞死����、廣泛脂肪變性和炎性細胞浸潤�,纖維間隔增生變粗����,分割包繞形成假小葉����。

③ 生化指標(biāo):以全自動生化分析儀檢測肝組織勻漿上清液或血清為主,通常檢測肝功能ALT����、AST、CHO���、CHE的含量���,由于CHO是目前臨床診斷肝硬化的敏感性指標(biāo)之一��,生理狀態(tài)下在肝臟中的濃度較高�,肝臟一旦發(fā)生病變,CHO會隨之降低。其中肝組織HE染色光鏡觀察組織結(jié)構(gòu)形態(tài)變化�����、表觀指標(biāo)和血清指標(biāo)(T3����、T4、TSH)的檢測組合應(yīng)用較多,是因為臨床肝硬化及動物模型的特征多在這3類指標(biāo)中體現(xiàn)。此外�,免疫組化法、蛋白質(zhì)免疫印跡法���、PCR等多用于更深入地對肝硬化發(fā)病機制的研究。

17312606166

17312606166