炎癥性腸?�。↖nflammatory Bowel Disease��,IBD)是一種以慢性胃腸道炎癥為特征的復(fù)雜綜合征����,是重大的全球性公共衛(wèi)生問題��。IBD在發(fā)達國家尤其普遍�����,而近年來在發(fā)展中國家的發(fā)病率也正在加速上升。

2023年2月27日���,浙江大學陳燁�����、邵建忠和中國醫(yī)學科學院趙春華共同通訊在Signal Transduction and Targeted Therapy在線發(fā)表題為“A novel Trmt5-deficient zebrafish model with spontaneous inflammatory bowel disease-like phenotype”的研究論文����,該研究構(gòu)建了一種全新的線粒體功能缺陷斑馬魚模型并呈現(xiàn)出自發(fā)性炎癥性腸病表型����。

迄今為止�,IBD的發(fā)病機制仍不清楚��。近年來��,大量的研究提示線粒體功能障礙與腸道炎癥密切相關(guān)�,在一些IBD患者和動物模型中均觀察到線粒體結(jié)構(gòu)和功能異常的現(xiàn)象。然而��,大多數(shù)線粒體成份在IBD的病理生理過程中發(fā)揮的作用還是未知的,因此需要開發(fā)新的動物模型來揭示相關(guān)發(fā)病機制�����。

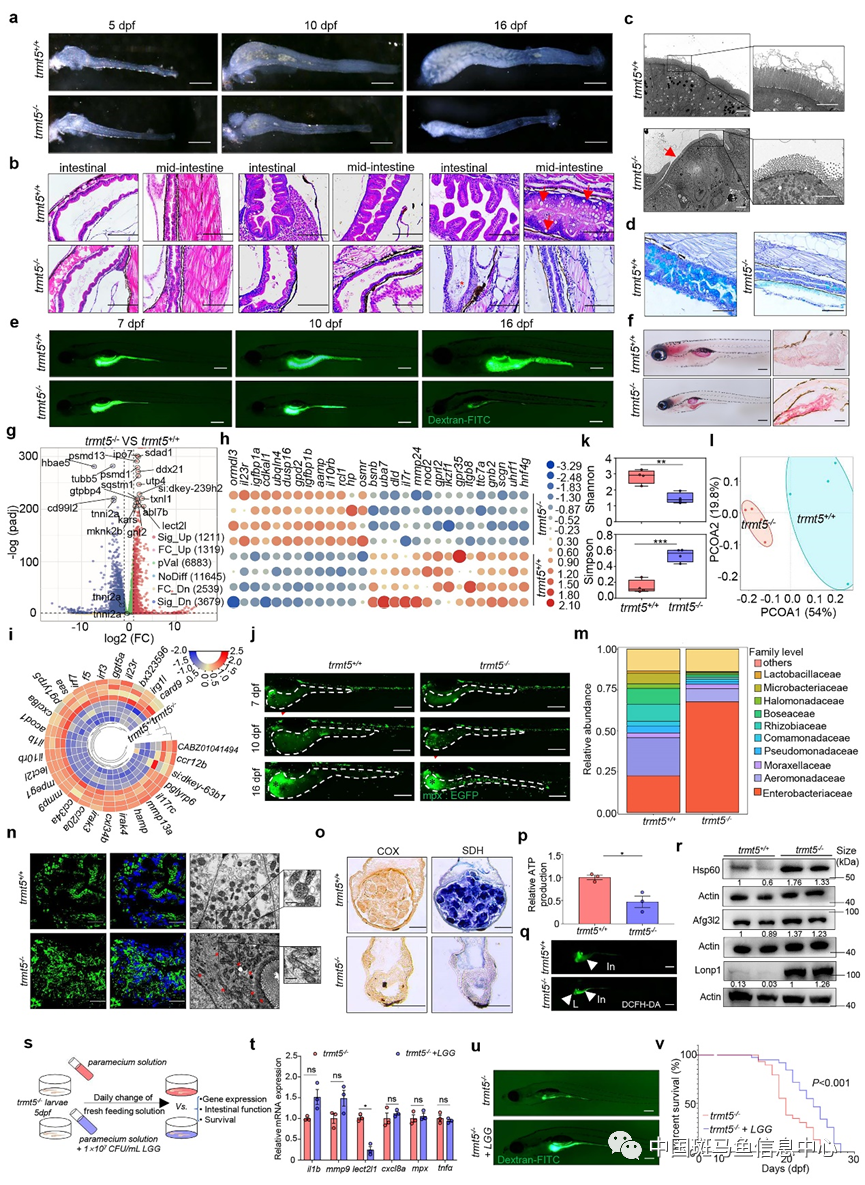

該研究團隊在前期通過生物信息學分析發(fā)現(xiàn)TRMT5(tRNA methyltransferase 5�����,tRNA甲基轉(zhuǎn)移酶5)在IBD患者的粘膜活檢組織中表達降低,推測其可能是一個IBD相關(guān)基因�����,但是在嚙齒類動物模型中構(gòu)建trmt5敲除模型引起胚胎發(fā)育障礙進而導(dǎo)致胚胎致死;隨后�,團隊構(gòu)建了trmt5敲除斑馬魚模型���,得益于母源性表達�,trmt5-/-斑馬魚在幼魚期得以正常發(fā)育存活���,隨著母源性mRNA和蛋白質(zhì)漸漸耗盡,trmt5-/-斑馬魚逐漸出現(xiàn)病理變化:包括腸道長度變短���、腸上皮變薄����、微絨毛變短�、杯狀細胞減少��、腸上皮細胞間緊密連接破壞�、腸上皮細胞凋亡及腸道蠕動能力下降等;轉(zhuǎn)錄組分析結(jié)果表明����,在trmt5-/-斑馬魚中,腸道特異性基因表達下調(diào)�、IBD易感基因表達失調(diào),提示腸道缺陷的發(fā)生��;此外�,trmt5-/-突變體腸道中炎癥因子表達升高���,中性粒細胞向腸上皮處浸潤,表明腸道炎癥反應(yīng)激活�����;16s rRNA測序結(jié)果顯示trmt5-/-突變體腸道微生物種群發(fā)生改變����,具有抑制炎癥作用的乳酸菌科相對豐度明顯減少�,而在炎癥條件下過度生長的腸桿菌科明顯增加����。以上結(jié)果表明trmt5-/-突變體表現(xiàn)出炎癥性腸病樣表型���,是一個新的自發(fā)性IBD模型�����。

圖1

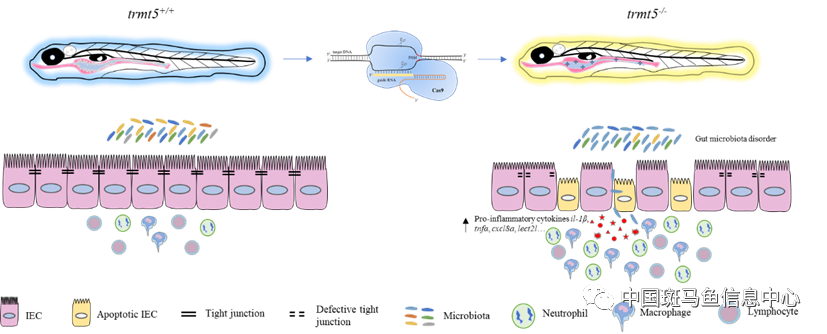

研究團隊進一步利用多組學和分子生化實驗對表型發(fā)生的分子機制進行探討��,并提出了IBD進展的新模型:在母源性trmt5 mRNA 耗盡后,trmt5-/-突變體腸上皮細胞線粒體相關(guān)基因表達失調(diào)����,進而影響線粒體氧化還原過程,導(dǎo)致細胞凋亡增加����、腸上皮緊密連接減弱,引發(fā)腸道物理屏障破壞��,繼而發(fā)生腸道菌群泄漏�����;同時��,促炎因子表達增加��,免疫細胞在腸道內(nèi)聚集�����,提示免疫屏障也受到破壞�����;然后,可能的后續(xù)反饋導(dǎo)致IBD病癥加重�����,最終導(dǎo)致trmt5-/-突變體死亡���。此外,在該研究中團隊實驗還發(fā)現(xiàn)益生菌鼠李糖乳桿菌(Lactobacillus rhamnosus GG, LGG)和線粒體抗氧化劑(MitoTempo)可以緩解trmt5突變體IBD樣表型表達�。

圖2

綜上所述��,該研究成功構(gòu)建了第一個Trmt5缺陷的脊椎動物模型���,可以用于相關(guān)IBD發(fā)病機制,以及作為開發(fā)和評估潛在治療干預(yù)措施的平臺。此外,該研究還提示了關(guān)注線粒體功能障礙可能在IBD患者中具有廣泛的臨床轉(zhuǎn)化效用�����。

浙江大學醫(yī)學院博士后趙瓊和博士研究生常慧為共同第一作者,陳燁教授為論文通訊作者�����,中國醫(yī)學科學院趙春華教授和浙江大學生命科學學院邵建忠教授為共同通訊作者����。該研究得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金等項目資助���。

17312606166

17312606166